Anfangs des Jahrtausends, Uni Göttingen, akademisches Proletariat: Während ich noch befürchtete, mein späteres Leben außerhalb der Universität als Fahrradkurier fristen zu müssen, und kurz bevor unter Wissenschaftsfunktionären das makabre Wort von der Verschrottung einer ganzen Wissenschaftlergeneration – meiner Generation – kursierte, da sagten mir meine akademischen Karriereberater: »Immer bloß systematisch mit Blick auf die Gegenwart zu philosophieren, reicht nicht; Du musst wenigstens ein einziges philosophiehistorisches Thema besetzen, egal welches – sonst bist Du verloren«. Da ich stets einen weiten Bogen um jede Form der Philosophiegeschichte gemacht hatte und daran nichts ändern wollte, legte ich mir einen kleinen Umweg in die Vergangenheit zurecht: Ich knöpfte mir Goethes Farbenlehre vor und plante, ihren physikalischen Teil (den ich nur vom Hörensagen kannte) als ernst gemeinten Beitrag zur Optik beim Wort zu nehmen, um ihn mit den Mitteln der gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie ein für allemal zu erledigen. Das hatte bislang keiner gemacht und müsste ein Kinderspiel sein; dachte ich. Das glatte Gegenteil ist passiert.

Es war alles andere als ein Kinderspiel, und jetzt (anderthalb Jahrzehnte später) lege ich sogar eine Verteidigung der wichtigsten Idee Goethes zur Optik vor – ironischerweise mit den Mitteln der gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie.

Auch mit ihren Mitteln: Wie Sie sehen werden, kommt die Wissenschaftsphilosophie erst im Teil IV meines Buchs zu ihrem Recht – zuvor dominieren Experimente das Geschehen, und zwar im Teil I Newtons Experimente, im Teil II Goethes, im Teil III die Rezeption dieser Experimente zu Goethes Lebzeiten sowie wichtige Experimente aus letzter Zeit.

Wie ist es dazu gekommen, dass ich nun das Gegenteil dessen vorlege, was ursprünglich geplant war? Einfach: Wissenschaftliche Forschung lässt sich nicht vorausplanen, geisteswissenschaftliche Forschung noch weniger – und philosophische schon gar nicht. In meinem Fall lief es so: Ich bin in Goethes Farbenlehre auf eine überraschende Serie von Experimenten gestoßen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Sie weisen allesamt in dieselbe Richtung und lassen sich mit Hilfe dessen auf den Punkt bringen, was ich Goethes Theorem nennen werde. Sie waren Goethe äußerst wichtig; ihr symmetrischer Witz ist aber von fast allen Kommentatoren übersehen oder unterschätzt worden – von Goethes Kritikern genauso wie von seinen Fans.

Beispielsweise ist dem Physik-Nobelpreisträger Max Born vor einem halben Jahrhundert folgendes Missgeschick passiert: In einem vielzitierten Vortrag aus dem Jahr 1962 äußerte er eine berechtigte Kritik an einigen Experimenten und Schlüssen, die sich bei Goethe in der Tat finden und auf die viele wohlmeinende Leser leider immer wieder zurückgekommen waren (die Kritik bezieht sich auf Goethes Kantenspektren). Im Eifer des Gefechts übersah Born, dass Goethe in der Farbenlehre klar genug angedeutet hat, warum diese Kritik anhand anderer Experimente völlig in sich zusammenbricht (und zwar bei Experimenten mit Komplementärspektren). Peinlicher noch, die fraglichen Andeutungen Goethes sind wenige Jahre vor Borns Vortrag experimentell abgesichert worden; Born hätte es also besser wissen können – und bei sauberer Arbeitsweise auch wissen müssen.

Beispielsweise ist dem Physik-Nobelpreisträger Max Born vor einem halben Jahrhundert folgendes Missgeschick passiert: In einem vielzitierten Vortrag aus dem Jahr 1962 äußerte er eine berechtigte Kritik an einigen Experimenten und Schlüssen, die sich bei Goethe in der Tat finden und auf die viele wohlmeinende Leser leider immer wieder zurückgekommen waren (die Kritik bezieht sich auf Goethes Kantenspektren). Im Eifer des Gefechts übersah Born, dass Goethe in der Farbenlehre klar genug angedeutet hat, warum diese Kritik anhand anderer Experimente völlig in sich zusammenbricht (und zwar bei Experimenten mit Komplementärspektren). Peinlicher noch, die fraglichen Andeutungen Goethes sind wenige Jahre vor Borns Vortrag experimentell abgesichert worden; Born hätte es also besser wissen können – und bei sauberer Arbeitsweise auch wissen müssen.

Lang, lang ist’s her, mögen Sie vielleicht denken. Doch Borns Missgeschick ist kein Einzelfall und gehört nicht der Vergangenheit an. Im kürzlich erschienenen Goethe-Handbuch zur Naturwissenschaft kommt die allerwichtigste Einsicht aus Goethes Farbenlehre ebenfalls nicht vor; dort ist keine Rede von der durchgängigen Symmetrie zwischen Licht und Dunkel, die Goethe entdeckt hat. Und das Handbuch ist von exzellenten Kennern der gigantischen Literatur zu Goethes Naturwissenschaft zusammengestellt worden. (Der fragliche Band ist übrigens – abgesehen von diesem einen blinden Fleck – ganz vorzüglich. Er hat 1800 eng bedruckte Spalten.)

Jetzt fragen Sie sicher: Wie ist das möglich? Wie können ganze Heerscharen von Goethe-Forschern und -Lesern einen so wichtigen Gesichtspunkt übersehen haben? Die Antwort ist erschreckend: Goethe hatte seine Leser angefleht, die von ihm beschriebenen Experimente mit eigenen Augen nachzuvollziehen – doch fast keiner hat’s gemacht. Und diejenigen, die es gemacht haben, ließen sich von Nebenpunkten ablenken. Das ist auch Goethes Schuld, denn er hat seine symmetrische Hauptsache nicht optimal vorgetragen.

Aber das erklärt den Skandal nur zum Teil. Denn die entscheidenden Experimente sind einigermaßen einfach. Man kann in die Sache innerhalb von fünf Minuten hineingezogen werden – wenn man gerade ein Prisma zur Hand hat. Aber wer hat das schon.

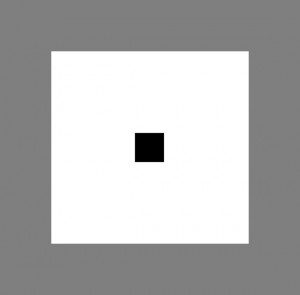

Ich hatte zufällig eines, als ich an der polnischen Ostsee Sommerferien machte und die Farbenlehre im Rucksack mit mir herumtrug. Ich schaute (angeleitet von Goethe) durchs Prisma, plötzlich machte es Klick, und alles war klar. Sie wollen den Aha-Effekt schon jetzt nachvollziehen? Nichts leichter als das: Verschaffen Sie sich ein Prisma, und experimentieren Sie mit der Vorlage, die zwar erst zum Kapitel III.3 gehört, aber jetzt schon ausprobiert werden kann.

Ich hatte zufällig eines, als ich an der polnischen Ostsee Sommerferien machte und die Farbenlehre im Rucksack mit mir herumtrug. Ich schaute (angeleitet von Goethe) durchs Prisma, plötzlich machte es Klick, und alles war klar. Sie wollen den Aha-Effekt schon jetzt nachvollziehen? Nichts leichter als das: Verschaffen Sie sich ein Prisma, und experimentieren Sie mit der Vorlage, die zwar erst zum Kapitel III.3 gehört, aber jetzt schon ausprobiert werden kann.

Als ich den symmetrischen Witz der Experimente Goethes verstanden hatte, überstürzten sich die Ereignisse. Ich hatte kurz vorher für meine Habilitation eine durch und durch ahistorische Zweckschrift über die Matrix-Filme eingereicht und bereitete mich auf den Abschluss dieses atavistischen, aber schönen Initiationsrituals vor, auf die Probevorlesung. Dafür musste man in Göttingen der hochmögenden Fakultät drei Themen vorschlagen, die möglichst verschieden sein sollen. Goethes Farbenlehre war eines meiner drei Themen. Genau wie es meine Karriereberater vorhergesehen hatten, schnappte die Kommission nach dem historischen Köder, und so durfte ich im November des Jahrs 2001 hochschulöffentlich über Goethes Farben vorlesen.

Das hätte mich fast Kopf, Kragen und Karriere gekostet. Ich machte nämlich den Fehler, am Anfang Rudolf Steiner zu erwähnen. Nicht, dass ich mich auf ihn hätte stützen wollen. Im Gegenteil, ich nannte ihn als Kontrast zu dem, was ich vorhatte: Scharfkantige rationale Argumentation anstelle weicher Pastellfarben in Häusern ohne Ecken, in denen man seine Namen tanzt und so. (Ich weiß, ich übertreibe.)

Wie ich später erfuhr, darf man den Begründer der Anthroposophie noch nicht einmal erwähnen, wenn man akademisch auf Nummer sicher gehen will; so jedenfalls sahen es einige Mitglieder der riesigen Göttinger Philosophischen Fakultät, die mir aus alledem einen Strick drehen wollten. Während die professorale Debatte hinter verschlossenen Türen hin und her wogte, ließ man mich draußen vor der Tür eine lange, lange Weile schmoren. Das erlösende Verdikt wurde verkündet, als ich die Hoffnung schon hatte fahren lassen. Das glimpfliche Ende der Geschichte verdanke ich zuallererst dem beherzten Einsatz der Fachphilosophen aus der Fakultät, denen sich die meisten Vertreter von insgesamt dreißig Fächern doch noch anschlossen.

Dann griff das Gesetz vom quadratischen Erfolg. Wegen Goethe und den Farben bekam ich an der Humboldt-Universität einen Lehrstuhl für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften. Kenner werden wissen, dass beides nicht zusammenpasst – ein Oxymoron als Hauptgewinn.

Nomen est omen: In Ihren Händen liegt ein Buch, in dem wirklich beide Schwerpunkte vorkommen; wie paradox es geworden ist, müssen andere sagen. Übrigens findet sich laut Literaturverzeichnis im ganzen Buch kein Rudolf Steiner des Anstoßes. Mir ist bewusst, dass einige Bewunderer der Farbenlehre Goethes den Begründer der Anthroposophie in meiner Betrachtung vermissen werden; zu Unrecht. Denn Steiner hat sich nicht erhellend zu den Fragen geäußert, mit denen ich mich hier auseinandersetzen werde. Dass man der Farbenlehre auch ohne anthroposophische Brille viele wichtige, scharfsinnige Einsichten über unsere Naturwissenschaft entnehmen kann, wird man hoffentlich selbst im Lager der Steiner-Anhänger zugeben.

Natürlich war der Ruf nach Berlin das größte Hindernis auf dem Weg zu diesem Buch. Als Fahrradkurier hätte ich den Kopf freigehabt für ernsthafte wissenschaftsphilosophische Gedanken; der Beruf des Professors hält einen dagegen neuerdings vom Denken ab – vor allem, seitdem die oben erwähnten Wissenschaftsfunktionäre und ihre Helfershelfer eine Spur der Verwüstung durchs deutsche Hochschulwesen geschlagen haben.

Es ging also nur noch im Schneckentempo voran. Der Habilitationsvortrag zu Goethe war veröffentlicht, niemand las ihn, und von Zeit zu Zeit diskutierte ich mit meinem Mitarbeiter, dem amerikanischen Wissenschaftsphilosophen Eric Oberheim, über die Sache. Der sagte: you need a physicist. Und empfahl mir, erst einmal gründlich Newton zu lesen.

Mit beidem hatte er recht. Beim Versuch, Goethes Theorem auf den geballten Scharfsinn der newtonischen Experimentierkunst anzuwenden, geriet ich in eine jahrelange Sackgasse. Ausgerechnet das geniale experimentum crucis Newtons sperrte sich gegen eine Behandlung à la Goethe – ausgerechnet das eine Experiment, dem Newton wegweisende Eindeutigkeit zugetraut hatte (an einem Kreuzweg der wissenschaftlichen Wahrheitssuche: daher der Name). Mein Weimarer Gewährsmann war an derselben Stelle steckengeblieben, war sich aber Zeit seines Lebens sicher, recht zu haben. Und ich wusste intuitiv, dass das stimmte. Aber sowas ist kein Argument.

In der Tat, ohne Physiker konnte es nicht weitergehen. Goethe hatte verzweifelt nach mathematisch gebildeten Physikern gesucht, die ihm hätten helfen sollen – und er hatte nach eigenem Urteil keine Hilfe aus der Physik bekommen. (Ein Fehlurteil mit fatalen Folgen, wie sich im Kapitel III.2 zeigen wird.) Ich steckte in keiner besseren Lage. Zwar hatte ich Mathematik (und leider auch Ökonomie) studiert, aber das reichte für mein Problem nicht, und ich bereute, dass ich mich zu Studienbeginn nicht auf Physik eingelassen hatte.

Statt weiterzukommen, reiste ich mit meinem Goethe-Vortrag durch die Lande – stets in der Hoffnung, am Ende doch noch einem Verbündeten aus der Physik zu begegnen. Die Physiker hörten mir interessiert und nicht ohne Sympathie zu. Es kam kein einziges Mal zum Eklat, und das nahm ich als gutes Zeichen. Doch nach Vortrag und Diskussion enteilte ein jeder wieder in seine eigenen Forschungsgebiete.

Was ich damals nicht wusste (ebenso wenig wie früher Max Born): Es gibt seit sechzig Jahren einen skandinavischen Kreis von Physikern und Goethe-Kennern, in dem man genau das angepackt hatte, worum es mir zu tun war – Pehr Sällström und sein kürzlich verstorbener Lehrer Torger Holtsmark haben in dieser Sache aufsehenerregende Resultate erzielt. Und es gab ausgerechnet an meiner Universität zwei Physiker, die sich auf denselben Weg gemacht hatten, zeitgleich mit mir: Johannes Grebe-Ellis und Matthias Rang.

Dass ich davon erfuhr, verdanke ich einerseits dem Zufall und andererseits einem Wiener Künstler: Ingo Nussbaumer, der in seinem Atelier jahrzehntelang immer auch als Farbforscher gearbeitet hatte. Ich brauchte Experimente mit ganz bestimmten Ergebnissen, und die meisten davon hatte er. Ich werde es nie vergessen: Lange nach Mitternacht am 7. September 2006 empfing ich auf meinem Rechner eine Nachricht von ihm, mit der alle Sorgen auf einen Schlag zerstreut wurden. Ich lud ihn umgehend in mein wissenschaftsphilosophisches Kolloquium ein, und als er endlich kam, begann ein wunderbarer, unerschöpflicher Gedankenaustausch; bis heute hat das Gespräch mit Ingo Nussbaumer immer wieder zu den farbigsten Überraschungen und zu den überraschendsten Farben geführt.

Er hatte für seinen Vortrag ein ausgewachsenes Buchmanuskript mitgebracht, das den Abend sprengte. Spontan beraumten wir gleich für den kommenden Morgen ein Sondertreffen ein, um die Diskussion fortzusetzen, und fast keiner der Teilnehmer ließ sich die Gelegenheit entgehen weiterzumachen. Was uns damals präsentiert wurde, liegt inzwischen in Ingo Nussbaumers Buch Zur Farbenlehre vor; schon die kolorierten Tafeln dieses großen Buchs zeigen, dass die Farbforschung seit kurzem neue Ufer erreicht hat. Immer wenn ich über Farben arbeite und das Buch nicht in greifbarer Nähe ist, werde ich nervös.

Wie durch Zufall war auch der Physiker Johannes Grebe-Ellis zum Kolloquium gekommen; wir stellten sofort fest, dass wir am selben Strang ziehen, ebenso wie auch sein Doktorand Matthias Rang – und so hatte ich auf einen Schlag gleich drei Mitstreiter mit genau derjenigen experimentellen und theoretischen Expertise gefunden, nach der ich so lange vergebens gelechzt hatte.

Bei unseren informellen Treffen – beim Farbentrinken – hat es immer wieder erbitterten Streit gegeben, und das lag nicht am roten Wein. Physiker ticken anders als Künstler, und Philosophen sitzen mit ihrer Begriffsstutzigkeit sowieso zwischen allen Stühlen. Aber wir rauften uns immer wieder zusammen. Jeder von uns verfolgte in den vergangenen Jahren letztlich genau dasselbe Ziel (wenn auch mit den Eigenheiten der jeweiligen déformation professionnelle): Aus Respekt vor harten empirischen Tatsachen und scharfer Logik sowie aus Freude an Symmetrien wollen wir eine newtonische Lanze für Goethes Farbenlehre brechen – nicht für all ihre (teils zweifelhaften) Bestandteile, sondern für ihren faszinierenden Hauptgedanken.

Ich lernte bei allen diesen Kontroversen so viel, dass ich es endlich wagte, die Sache offiziell zu machen. Das bedeutet in unserem Wissenschaftssystem, auf das ich vorhin so geschimpft habe: Drittmittel. Was man aber braucht, ist Zeit. Bei Drittmittelprojekten gewinnt man Geld und verliert Zeit. Es gibt jedoch eine wunderbare »Initiative für die Geisteswissenschaften«, in der man verstanden hat, was Sache ist. Da bewarb ich mich und gewann zwei volle Jahre Zeit samt Freiheit für die ehrenvolle Aufgabe, ein opus magnum zu schreiben – so der einschüchternde Name dieses Forschungsprogramms. Finanziert und organisiert wird das Programm von der VolkswagenStiftung, deren hilfsbereiten Mitarbeitern ich hiermit herzlich Danke sage für beides und viel mehr. Danken macht froh. So will ich als nächstes den drei schon erwähnten Koryphäen danken, ohne deren tatkräftige Mithilfe ich das ganze Projekt nicht hätte zuendebringen können:

Ich danke Ingo Nussbaumer für präzise Ratschläge, übersprudelnde Auskünfte, scharfsinnige Ideen – und detaillierte Sehhilfen beim Blick auf Farben. Er war es, der mich darauf stieß, wie irreführend schon allein die Farbterminologie ist, die sich in der Goethe-Forschung breitgemacht hat und der ich selber früher verfallen war, weil ich nur nachgedacht hatte, statt hinzuschauen: Was Goethe zuweilen »Gelbrot« nennt, ist kein Orange, sondern ein Rubinrot; was er »Violett« nennt, sieht eher blau aus, und Goethes »Blau« geht ins Türkise. Diese Lektion war nur der Anfang, und ich bin heilfroh über die Geduld, mit der mir der Maler seine spektakulären Experimente immer wieder gezeigt und erklärt hat, bis es endlich saß.

Johannes Grebe-Ellis (inzwischen Wuppertal) hat mir mit schmissigem Schwung die Feinheiten erklärt, auf denen alles weitere aufbaut: von der Lochkamera-Abbildung bis hin zur Funktion einer Sammellinse; vom Strahlengang im Prisma bis zur Optik der Bilder. Wieder und wieder hat er meine optischen Sorgen beruhigt – einer fast schon fanatischen Vorliebe für Klarheit frönend. Und er hat diejenigen Teile dieses Buchs strengstens gegengelesen, bei denen ich mir physikalisch unsicher war. Ich werde es nie vergessen, wie er uns beim allerersten Farbentrinken kurz vor dem Morgengrauen erst durch ein Nadelöhr das helle Bild einer leuchtenden Glühwendel auf die Leinwand projizierte, um dann den Spieß umzudrehen: Er ersetzte das Nadelöhr durch einen Stecknadelkopf, und plötzlich ward das Bild der immer noch leuchtenden Glühwendel schwarz. »Implizit schon bei Kepler«, sagte er verschmitzt. Die Spätfolgen dieses Schocks finden Sie im Teil II – wie Sie sehen werden, hat Goethe den Wahnsinn noch gesteigert und mit schwarzen Bildern der Sonne gearbeitet; ohne den nächtlichen Zaubertrick hätte ich den Tiefsinn nicht kapiert, der darin steckt.

Matthias Rang (inzwischen Dornach) danke ich für theoretische Einsichten und experimentelle Antworten überall da, wo ich steckengeblieben bin; es war eine erlösende Lern-Erfahrung, von ihm interdisziplinär aus der Patsche gerettet zu werden. Besonders wichtig war das an zwei Stellen: Erstens bei der goetheanischen Behandlung des experimentum crucis. Wie mir schien, wollte er mich mit Spiegelfechtereien hinters Licht führen und mit Spiegelspaltblenden blenden. Das hatte zwar alles Hand und Fuß (weiß ich jetzt), war mir aber bei weitem zu hoch. Als ich nicht locker ließ und darauf beharrte, dass Goethe sich nicht damit hätte abspeisen lassen, verlor er nicht die Geduld, sondern x-te die Sache mit mir Lichtstrahl für Lichtstrahl durch. Ich war überrascht, dass in diesem Gewirr alles richtig hinkam; er kein bisschen. Zweitens gab er mir entscheidende Denkanstöße für meinen Plan, Goethes Theorem streng zu beweisen. Dass der Beweis irgendwie funktionieren musste, war ihm aus der Forschung für seine Dissertation sonnenklar. Aber ein teuflisches Detail hatte es in sich, und als ich ihn alarmiert hatte, setzte er sich hin und rechnete die Sache mit Fresnels Formeln durch. Er sah mein Problem als Bewährungsprobe für seine eigene Arbeit. Einen Tag später kam der beruhigende Anruf, dass abermals alles so herausgekommen war, wie von mir gehofft und letztlich von Goethe geahnt. Matthias Rang leitete seine gute Botschaft mit den Worten ein: »Die Natur ist schön«, und da hatte er verdammt recht.

Eine große Zahl weiterer Physiker hat mir bei den verschiedensten Detailfragen geholfen und mich mit zielgenauer Kritik weitergebracht – bis hin zu Ratschlägen für die Abbildungen: Martin Dressel, Brigitte Falkenburg, Johannes Gatzke, Paniz Imani, Marc Müller, Wolfgang Reinecke, Christian Rempel, Pehr Sällström, Wolfgang Sandner, Alexander Schreiber, Florian Theilmann. Überflüssig zu erwähnen, dass die Zustimmung zu meinen Plänen nicht überwog; aber ich bin stolz und dankbar, dass Physiker mit teils ganz anderen Forschungsinteressen bereit waren zuzuhören, zu lesen, zu diskutieren.

Aus Goethe-Forschung, Literaturwissenschaft, Kunst und Kunstgeschichte kamen wertvolle Ratschläge, manche Ermunterung und viel Gegenwind von: Anne Bohnenkamp, Horst Bredekamp, Jutta Eckle, Holger Helbig, Undine Kramer, Michael Mandelartz, Gisela Maul, Stefan Muntwyler, Michael Niedermeier, Ernst Osterkamp, Michael Schilar, Hubert Schmidleitner, Albrecht Schöne und Sylwia Trzaska. Nun wäre es gelogen, so zu tun, als hätte immer eitel Sonnenschein geherrscht. Ich bin für den Gedankenaustausch mit Germanisten deshalb besonders dankbar, weil ich einen völlig anderen Ansatz vertrete als im literaturwissenschaftlichen Schrifttum zu Goethes Farbenlehre üblich. Gerade weil Literaturwissenschaftler sich nicht mit den Mitteln an Goethes Farbenlehre annähern, mit denen ich es versucht habe, danke ich in Richtung Germanistik auch für – Toleranz.

Nun möchte ich meinem Vater Johannes Müller danken, dessen umfassende Goethe-Begeisterung mich in Jugendjahren kaltgelassen hatte. Wie sich die Zeiten ändern – seit Jahr und Tag hat mir seine Belesenheit und seine Geduld mit meiner Unwissenheit bei den verrücktesten Fragen zu Goethe weitergeholfen.

Meine Untersuchung hat wichtige Anstöße aus Philosophie und Wissenschaftsgeschichte bekommen, namentlich von Roman Göbel, Paul Hoyningen-Huene, Timm Lampert, Felix Mühlhölzer, Eric Oberheim, Christoph Schamberger, Thomas Schmidt, Alan Shapiro, Friedrich Steinle, Holm Tetens, Emanuel Viebahn, Heiko Weber.

Als Lektor zweier früherer Fassungen des gesamten Manuskripts stand Harald Köhl mit Widerspruchsgeist und Philosophie, Witz und Donner, Sarkasmus und Perfektionismus, feinem Sprachgefühl und strenger Sprachkenntnis auf dem Plan; wie ich einmal mehr von ihm lernen durfte, ist die deutsche Sprache ein Fass ohne Boden und ein steter Quell der Freude. Dass ich seine maxfrischen Ansprüche am Ende doch nicht alle zu erfüllen wusste, steht auf einem anderen Blatt. Alexander Rösler, dem Philosophen und Lektor des Fischer-Verlages, danke ich für seine ultimative und nur zu berechtigte Aufforderung, kurzerhand die Hälfte des Manuskripts umzustoßen; das tat der Sache gut, ebenso wie sein Beistand bei den vielen vertrackten allerletzten Entscheidungen, die beim Büchermachen zu beachten sind. Und ich danke Hektor Haarkötter für Rat und Tat beim letzten Schliff.

Zuverlässige Kritikerinnen und Helfer, Mitdenkerinnen und Lektoren, Bibliographen und Rechnerinnen fand ich an meinem Lehrstuhl in Christian Beer, Matthias Herder, Lukas Lewerentz, Benjamin Marschall, Katharina Nagel, Anna Reinacher, Sarah Schalk, Christoph Schamberger, Astrid Schomäcker, Anna Welpinghus.

Ich danke Astrid Schomäcker, Christoph Schamberger und Emanuel Viebahn für die Rohfassungen der übersetzten englischen und lateinischen Zitate, Matthias Herder für Mithilfe bei der Endredaktion der Übersetzungen. Zusammen mit Ingo Nussbaumer hat mir Matthias Herder jeden noch so anspruchsvollen Abbildungswunsch erfüllt, und zwar mit unbestechlichem Perfektionismus.

Viel Stoff zum Nachdenken boten mir Hörerinnen und Hörer aus Vorlesungen an der Humboldt-Universität, Teilnehmer aus Seminaren in Göttingen, München (LMU) und Berlin (HU), insbesondere Merlin Bittlinger, Philipp Kanschik, Kilian Schubert und Romila Storjohann, sowie die Mitglieder meines wissenschaftsphilosophischen Kolloquiums. Was wären wir ohne die akademische Jugend?

Olaf L. Müller, Berlin im September 2014